「習い事、何がいいかな?」「サッカーもいいけど、フットサルってどうなんだろう?」

名古屋にお住まいの親御さんで、お子さんの習い事選びに悩んでいませんか?

特に、サッカーと並んで人気の高いフットサルは、子どもの成長にとって多くのメリットをもたらします。しかし、何よりも大切なのは、お子さんの身体的な成長、学業、そして家族との時間のバランスをいかに取るかです。

今回は、成長期のお子さんにとってフットサルがなぜ効率的なのか、そしてどのようにプレー時間を調整すれば、身体への負担を抑えつつ最大限の成長を促せるのかを深掘りしていきます。

1. なぜ今、フットサルが注目されるのか?サッカーとの違いとメリット

2. 子どもの成長を支える「最適なプレー時間」の考え方

3.他のご家庭の子どもとの比較による焦りは不要

4.名古屋でフットサルを始めるなら?スクール選びのポイント

5.まとめ:フットサルで子どもの「今」と「未来」を輝かせよう

なぜ今、フットサルが注目されるのか?サッカーとの違いとメリット

名古屋市内や近郊には、数多くのサッカークラブやフットサルスクールがあります。サッカーとフットサル、どちらもボールを扱うスポーツですが、フットサルにはサッカーにはない独自の魅力と、成長期の子どもにとってのメリットが詰まっています。

① 少人数でボールに触れる機会が多い

フットサルは5人制(GK含む)とサッカーよりも少人数で行われます。この「少人数」という点が、子どもにとって非常に大きなメリットとなります。常にボールが自分に回ってくるチャンスがあり、ボールに触れる回数が圧倒的に増えます。

サッカーのように広大なフィールドを走り回ることも重要ですが、ボールタッチの回数を増やすことで、

● ボールコントロール技術の向上: 細かいドリブル、パス、シュートの精度が向上します。

● 判断力の向上: 狭いスペースで瞬時に状況判断が求められ、プレーの選択肢を素早く見つける力が養われます。

● 個人技術の習得: 一人ひとりがボールを持った時のプレーに主体的になり、個人で局面を打開する力が身につきます。

② 攻守の切り替えが早く、運動量が豊富

コートが狭く、得点のチャンス、失点のピンチが隣り合わせの競技のため、攻守の切り替えが非常に速いのがフットサルの特徴です。常に攻守に関わり続けるため、自然と運動量が増え、心肺機能や持久力の向上にもつながります。これは、サッカーにおけるスプリント能力や連続的なプレーにも役立ちます。

③ 屋内施設が多く、天候に左右されない

名古屋市内にはフットサルコートが併設された施設が多く、屋内コートも充実しています。これにより、雨や雪、猛暑、強風といった天候に左右されることなく、年間を通して安定した環境で練習や試合に臨むことができます。屋外での練習中止によるスケジュールの乱れが少ないため、習い事としての継続性が高まります。

④ 短時間で高い運動効果と技術習得が可能

これらの要素から、フットサルは短時間でも非常に効率の高いトレーニングが可能です。限られた時間の中で、ボールタッチ、判断力、運動量を総合的に高めることができるため、多忙な現代の子どもたちにとって、非常に理にかなったスポーツと言えるでしょう。

子どもの成長を支える「最適なプレー時間」の考え方

お子さんがフットサルに夢中になるのは素晴らしいことですが、何よりも大切なのは、その「好き」という気持ちを長く健康的に続けられる環境を整えることです。そのためには、適切なプレー時間の調整が不可欠です。

成長期の子どもへの身体的配慮

成長期の子どもの骨や筋肉はまだ発達途上であり、過度な運動は怪我のリスクを高める可能性があります。特に、特定の部位に繰り返し負担がかかるオーバーユース症候群(オスグッド病、シンスプリントなど)は避けたいものです。小学3年生ぐらいから膝頭、すね、かかと、腰、股関節を痛がる子どもの割合が年々増えています。

● 練習頻度と時間: 小学校5,6年生の場合、週に2回程度、1回あたり75分程度の練習、週末の試合も含めて300分以内のプレー時間が、身体への負担を抑えつつ技術向上を図る上で推奨されます。

(参考:JFA指導指針2017)

● 休息の重要性: 練習と同等、あるいはそれ以上に大切なのが休息です。十分な睡眠と休養を取ることで、疲労回復が促され、身体の成長を妨げずに済みます。週に1~2日は完全に運動から離れる日を設けましょう。

● 栄養バランス: 練習で消費したエネルギーを補給し、身体を作るための栄養バランスの取れた食事も欠かせません。

勉強時間の確保との両立

フットサルに熱中しすぎるあまり、勉強時間が削られてしまう、集中力が低下してしまうという悩みもよく聞かれます。フットサルで培われる集中力や目標達成意欲は、学業にも良い影響を与えますが、バランスが重要です。

● 時間の見える化: 1日のスケジュールを子どもと一緒に可視化し、フットサル、勉強、自由時間のバランスを話し合いましょう。

● メリハリをつける: 「フットサル中は集中する、終わったら切り替えて勉強する」という習慣を身につけさせることで、限られた時間を有効活用できます。

● 無理のない目標設定: 学業面でも小さな目標を設定し、達成感を味わわせることで、自己肯定感を高め、フットサルと勉強の双方に良い影響を与えます。

家族との時間、遊び時間の確保

子どもの成長には、スポーツ活動だけでなく、家族との触れ合いや自由に遊ぶ時間も不可欠です。

● 家族の絆を深める: 家族で食卓を囲む時間、週末に一緒に外出する時間、何気ない会話をする時間は、子どもの心の安定と成長に大きく寄与します。

● 「遊び」からの学び: 管理されたスポーツだけでなく、公園での鬼ごっこ、自転車、読書、友達との自由な遊びなど、多種多様な体験を通じて、子どもの創造性や社会性が育まれます。フットサル以外の活動からも、身体能力や思考力が養われることを忘れてはなりません。

● 習い事漬けにしない: 複数の習い事を詰め込みすぎると、子ども自身の自由な発想や好奇心、自主性が育ちにくくなる可能性があります。

他のご家庭の子どもとの比較による焦りは不要

「ボールを扱う技術、身体能力の向上などは、プレーする機会、日数が左右するので、我が子にたくさん練習させたい」という焦りを抱えているように感じられる親御さんの話をたまに耳にします。

当然、機会や頻度が多ければ多いほど技術面の成熟度や慣れはありますが、子どもは「小さい大人」ではありません。心も身体もこれから段階を追って大人になっていきます。技術向上という見返りのために、「練習時間の多さ」が心身の成長の阻害になっては本末転倒です。

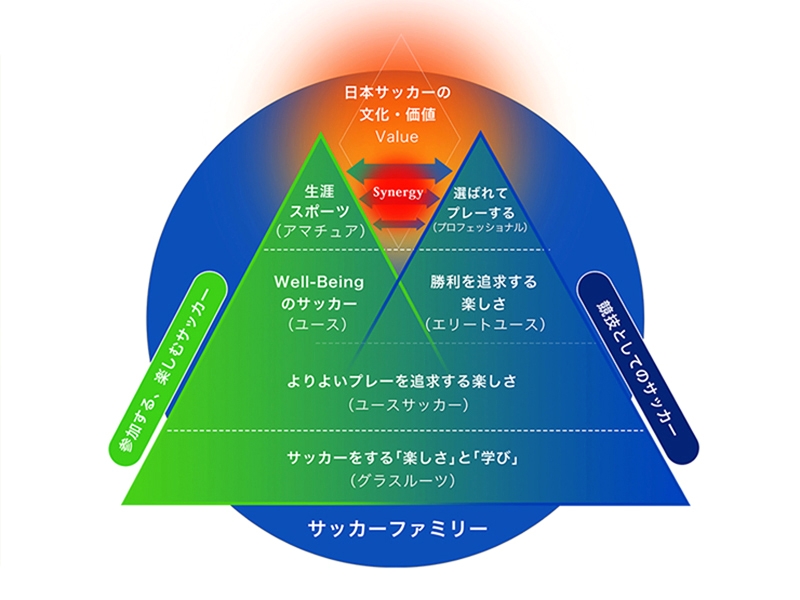

「我が子に一流の選手になってもらいたい」という親心は理解できます。「チーム内のライバル争いに勝ってより活躍する姿を見たい」ということもあるでしょう。そんな方に、JFA(日本サッカー協会)が掲げる「二つの山」という考え方をご紹介します。「二つの山」とは、サッカーを「楽しむ」ことと「競技として追求」することの両立を目指す育成理念のことです。具体的には、「参加する、楽しむサッカー」と「競技としてのサッカー」という二つのピラミッドを掲げ、両方の側面からサッカーを捉え、育成年代の選手を支援していくことを意味します。

図にしたものが以下ですが、興味深いことは小学生年代の箇所(一番下の層)では、楽しむサッカーと競技としてのサッカーを明確に分けていないところです。長年の統計から、トップレベルの選手が必ずしも小学生の時にトップレベルであったわけではないということを表しています。

名古屋でフットサルを始めるなら?スクール選びのポイント

名古屋には、様々なフットサルスクールやクラブがあります。お子さんにとって最適な環境を見つけるためには、いくつかのポイントを考慮して選びましょう。

1. 指導方針とコーチの質:

○ 単に技術を教えるだけでなく、子どもの成長を第一に考え、自律性や協調性を育む指導が行われているか。

○ コーチが子どもの特性を理解し、個々に合わせた指導ができるか。

○ 体験レッスンなどを通じて、コーチとの相性も確認しましょう。

2. 練習環境と安全性:

○ 屋内外問わず、清潔で安全な施設であるか。

○ 怪我防止のための配慮がされているか。

3. 自宅からのアクセスと送迎のしやすさ:

○ 無理なく通える範囲にあるか。

○ 公共交通機関の利便性や駐車場の有無も考慮しましょう。名古屋市内の移動は公共交通機関が発達していますが、週末の送迎を考えると車でのアクセスも重要です。

4. 練習時間と頻度:

○ 前述した「最適なプレー時間」の考え方に合致しているか。

○ 平日の夜間練習であれば、お子さんの就寝時間に影響が出ないか。

5. 費用と家計のバランス:

○ 月謝だけでなく、ユニフォーム代、遠征費、イベント費など、トータルでかかる費用を事前に確認しましょう。

まとめ:フットサルで子どもの「今」と「未来」を輝かせよう

フットサルは、限られた時間の中で高い運動効果と技術習得を期待できる、成長期のお子さんにぴったりのスポーツです。狭い空間でボールを扱う特性上、瞬時の判断力、繊細なボールコントロール、そして豊富な運動量を同時に養うことができます。

しかし、何よりも大切なのは、お子さん自身の「好き」という気持ちを大切にしつつ、身体の成長、学業、そして家族との時間のバランスを上手に取ることです。週に2~3回の適切なプレー時間を意識し、十分な休息と栄養、そして家族との温かい時間を確保することで、お子さんはフットサルを通して身体だけでなく心も大きく成長できるでしょう。

名古屋でフットサルスクールを探している親御さんは、ぜひこの記事を参考に、お子さんにとって最高の環境を見つけてあげてください。フットサルを通して、お子さんの「今」と「未来」がより一層輝くことを願っています。