こんにちは、名古屋オーシャンズフットサルスクールです。

練習や試合の前後、そしてゴールが決まった瞬間。子どもたちが交わす「ハイタッチ」には、単なるコミュニケーションを超えた、驚くべき成長効果が隠されていることをご存知でしょうか?今回は、この身近なアクションが子どもの心と身体にどのようなポジティブな影響を与えるのか、最新の科学的根拠を交えながら深掘りしていきます。

1.オキシトシン分泌による信頼関係の構築とストレス軽減

ハイタッチは、スキンシップの一種です。この身体的な接触は、脳の視床下部から「幸せホルモン」とも呼ばれるオキシトシンの分泌を促します。オキシトシンは、人と人との絆を深め、信頼感や安心感を高める作用があります。

フットボールのフィールドでチームメイトとハイタッチを交わすことで、子どもたちは無意識のうちに「仲間だ」という一体感を強く感じ、チームへの帰属意識を高めます。さらに、オキシトシンにはストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制する効果も報告されています。試合のプレッシャーやミスをした時の不安も、ハイタッチ一つで軽減されるのです。

2.達成感の共有と自己肯定感の向上

ゴールを決めた時、好プレーが生まれた時、そしてハードなトレーニングをやり遂げた時。ハイタッチは、その瞬間の喜びや達成感をチーム全体で共有する最高の手段です。この「成功の共有体験」は、脳の報酬系を活性化させ、ドーパミンの分泌を促します。

ドーパミンは、幸福感や達成感をもたらし、「もっと頑張りたい」という意欲を引き出す重要な神経伝達物質です。ハイタッチを通じて成功体験を積み重ねることで、子どもたちは「自分はやればできる」というポジティブな自己像を形成し、自己肯定感を高めていきます。これは、スポーツだけでなく、学業や日常生活においても困難に立ち向かう力を育む土台となります。

3.コミュニケーション能力と非言語的表現力の育成

ハイタッチは、言葉を介さない非言語的なコミュニケーションです。「ナイスプレー!」「ドンマイ!」「次頑張ろう!」といった感情を、一瞬の接触で伝え合います。

フットサルやサッカーの試合中、言葉を交わせない状況は多々あります。そうした場面で、ハイタッチやジェスチャーといった非言語的コミュニケーションの重要性は非常に高まります。(最近では手のひら以外の部分をぶつけ合うパフォーマンスも増えていますね)

ハイタッチを習慣化することで、子どもたちは相手の感情を察し、自分の気持ちを瞬時に表現する能力を自然と磨くことができます。これは、将来社会に出て多様な人々との関係を築く上で、非常に役立つスキルです。

4.チームワークと協調性の強化

ハイタッチは、チームメイトとの絆を深めるだけでなく、チーム全体の士気を高める役割も果たします。特に、試合中に全員でハイタッチをしてから臨むことで、チームは一つにまとまり、より高いパフォーマンスを発揮できるようになります。

NBAのチームを対象にした研究結果で、開幕直後に選手同士が交わしたハイタッチやフィストバンプ(グータッチ)の回数を数えたところ、タッチが多かったチームほどシーズン後半戦で成績が良かったというものがあります。また、NCAA女子バスケを対象にした研究では、フリースローを失敗した直後の選手にチームメイトがその選手の肩を叩いたり手に触れたりするスキンシップをすると、次の成功率が上がることが証明されているそうです。

参考文献

人間の接触の力:身体接触はバスケットボールのフリースローのパフォーマンスを向上させる

ハイタッチは、個人主義ではなく、全員で勝利を目指すという意識を植え付けます。この協調性は、チームスポーツの醍醐味であり、社会性を育む上で不可欠な要素です。

まとめ

名古屋オーシャンズフットサルスクールでは、単にフットサルの技術を教えるだけでなく、スポーツを通じた子どもの総合的な成長を大切にしています。一見、何気ないハイタッチには、子どもたちの心と身体を健やかに育むための科学的な根拠が詰まっているのです。

ハイタッチは自然と発生する場合もあれば、人見知りの生徒が集まった時には、気恥ずかしさが優先しなかなかハイタッチが発生しない場合もあります。名古屋オーシャンズフットサルスクールでは、ハイタッチの科学的な効果も参考に、コーチが意図的にハイタッチがたくさん発生するように導く運営を行なっています。

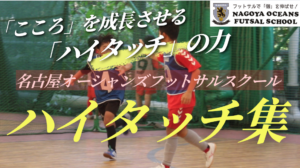

実際のレッスン中のハイタッチシーン動画

(画像クリックすると動画が視聴できます)

ご家庭でも、お子様が何かをやり遂げた時、失敗から立ち直ろうとしている時などに、ぜひハイタッチを交わしてみてください。きっと、言葉以上の力でお子様の成長を後押ししてくれるはずです。

フットサルを通じて、お子様の可能性を最大限に引き出すお手伝いをさせてください。名古屋オーシャンズフットサルスクールの無料体験会に、ぜひ一度お越しください!